炎症性粉瘤とは

炎症性粉瘤とは、粉瘤に炎症が起こり、急速に大きくなって腫れや痛みが現れる病態のことです。

赤みや熱感を伴うことが多く、ひどい炎症や化膿が進行すると、発熱や倦怠感が出現することもあります。背中などの触れにくい場所では、炎症を伴って初めて粉瘤に気付くケースもあります。

炎症を起こす主な原因は細菌感染と異物反応

粉瘤の中は老廃物(垢や皮脂)が溜まり、細菌が増殖しやすい環境です。

皮膚表面には常在菌というさまざまな細菌類が常に存在し、悪玉菌などから肌を守っています。しかし、粉瘤という特殊な状況では、これらの細菌が膨大に増え、人体の免疫が細菌を排除しようと防衛反応を起こします。その結果、炎症という症状が現れます。

以前は、細菌感染が炎症の主な原因と考えられていましたが、現在ではその頻度は高くなく、異物反応がほとんどの原因であることがわかっています。粉瘤の袋状の組織が圧迫や摩擦などで破裂し、老廃物(垢や皮脂)が皮膚内に漏れ出すことで異物反応が起こり、その結果として炎症(痛み、腫れ、熱)が生じるというものです。

炎症性粉瘤による痛み

もともと小さな粉瘤であっても、炎症が起こると何倍にも腫れ上がり、痛みを感じるようになります。炎症の程度は様々で、触ると痛む場合や、触らなくても痛みを感じる場合など個人差があります。

化膿が進行すると、眠れないほどの強い痛みが生じることもあります。また、脇や鼠径部などの関節部分やデリケートな部分に粉瘤ができた場合、腕や足を挙げられないほどの痛みを伴うこともあります。

炎症性粉瘤のリスクと早期治療

炎症性粉瘤を放置すると、さまざまなリスクがあります。

炎症が進行すると腫れが大きくなるだけでなく、増殖した細菌が全身に回り、発熱することもあります。また、炎症が進んで膿ができると、袋にたまった膿(膿瘍)が原因で強い悪臭が生じます。

膿瘍が破裂すると、皮膚組織が破壊され、壊死していくことがあります。自壊した後の組織は、炎症性粉瘤が治った後も色素沈着が残りやすく、瘢痕になることがあります。炎症性粉瘤になった場合、そのリスクや手術後の傷あとをより綺麗にするためにも、放置せず早期に治療を行うことが重要です。

炎症性粉瘤の治療

炎症性粉瘤の治療には「抗生物質の内服」「切開排膿処置」「摘出手術」があります。

抗生物質の内服

粉瘤の炎症は、細菌感染が原因である可能性はそれほど高くなく、抗生物質の内服による効果は限定的です。また、根本的な治療とはいえません。たとえ細菌感染が原因の炎症であっても、粉瘤内には血管が通っていないため、炎症を起こしている内容物の内部まで有効成分を届けることは難しく、大きな粉瘤の場合は十分な効果を得られないことが多いです。

ただし、細菌感染が原因の可能性は低いとはいえ、完全には否定できませんし、放置すると細菌感染の確率がさらに高まるため、抗生物質の投与は必要です。抗生物質の目的は、あくまで感染の予防および感染拡大の防止です。

切開排膿処置

粉瘤を切開して老廃物や膿を排出(排膿)することで、炎症や腫れの原因を一時的に抑えることができます。しかし、再発のリスクや痛みは残るため、洗浄や経過観察が必要となります。

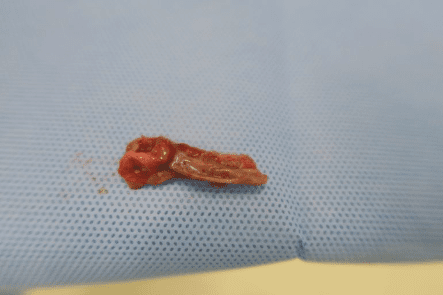

手術による摘出

抗生物質の内服や切開排膿処置では根本的な治療とならないことが多いため、当院では炎症性粉瘤の場合でも日帰りの摘出手術を行っています。炎症がある粉瘤の場合、被膜と呼ばれる袋状の組織と皮膚が癒着していることがあり、切除が難しいこともありますが、可能な限り摘出します。

手術後の通院は毎日必要ではなく、基本的には約1カ月後の再診のみとなります。なお、炎症の程度によっては摘出手術を行わず、切開排膿処置を行い、炎症が落ち着いてから摘出手術をおすすめする場合もあります。

また、炎症の期間が短い場合は、袋状の組織をひと塊で摘出できますが、長期間に及ぶ場合は、ひと塊での摘出が難しいことがあります。その場合、再発のリスクが高くなるため、できるだけ早期の手術を推奨します。

炎症の有無によって生じる手術の違い

通常の粉瘤と炎症のある炎症性粉瘤とでは、手術の難易度、傷あとの綺麗さ、痛みの程度に大きな違いがあります。

手術の難易度

炎症性粉瘤の場合、袋状の組織(被膜)をひと塊で摘出することが難しく、被膜の一部が体内に残ることで再発のリスクが高まります。

傷あとの綺麗さ

炎症性粉瘤では、炎症によって組織の壊死が生じ、周辺組織の治癒を遅らせるため、色素沈着が起こりやすく、瘢痕が強く残ることがあります。瘢痕は、皮膚や周辺組織を縮めながら治癒するという特徴があり、そのため皮膚に陥凹(へこみ)が生じます。

これは炎症の期間や程度に比例して強く起こります。陥凹に対する治療は非常に難しくなります。

痛みの程度

炎症によって組織破壊が起こると、炎症を起こしている部位でブラジキニン、ATP、プロトンといった発痛物質や、プロスタグランジンという感作物質が産出されます。これにより疼痛が引き起こされ、手術の際の局所麻酔による痛みが強くなります。

炎症が強い場合、その部位のpHはアシドーシス(酸が過剰に存在している状態)に傾いているため、塩基型の麻酔薬の割合が減少し、キシロカイン(局所麻酔薬)の効果も減弱します。

当院では、局所麻酔薬を炎症周辺に十分に投与することで、可能な限り疼痛緩和を図っています。