粉瘤の症状

粉瘤は、顔や首など目につく場所にできた場合は早めに気付くことがありますが、初期の粉瘤は痛みやかゆみがないため、背中など触れにくい場所にできた場合は、大きくなるまで気付かないことがよくあります。また、小さなしこりに気付いても、炎症を起こして赤く腫れてくると、ニキビと勘違いすることも少なくありません。

粉瘤は、中にたまった老廃物が増えることで大きくなりやすく、場合によっては数十センチにまで達することがあります。その大きさから、ニキビではないと気付くことがあります。また、粉瘤はニキビと違って自然に治癒することはなく、独特の臭いを放つことがあり、その臭いで粉瘤の存在に気付くこともあります。

粉瘤による痛みについて

通常は痛みのない粉瘤ですが、細菌感染や皮膚内部でつぶれて炎症を起こすと、化膿して痛みや腫れを伴うことがあります。このような状態を「炎症性粉瘤」と言います。

炎症性粉瘤では、排膿処置と抗生物質によって痛みの症状は速やかに解消できますが、粉瘤自体を治すことはできません。排膿だけでは粉瘤の袋状の組織が残るため、再び炎症を引き起こす可能性があります。

一度でも化膿を起こした粉瘤は、その後も化膿を繰り返しやすくなります。根本的に治療するには、皮膚の下にある袋状の組織を完全に除去する摘出手術が必要です。

粉瘤の原因

粉瘤が発症する原因

まれにウイルス感染や皮膚にできた外傷がきっかけで粉瘤ができることがありますが、ほとんどの粉瘤には明確な原因がありません。

体質的に粉瘤ができやすい方もおり、複数の粉瘤ができることもあります。初めは小さなしこりだったものが、放っておくと徐々に大きくなって目立つようになったり、独特の臭いを発したり、細菌感染などで炎症を起こすこともあります。

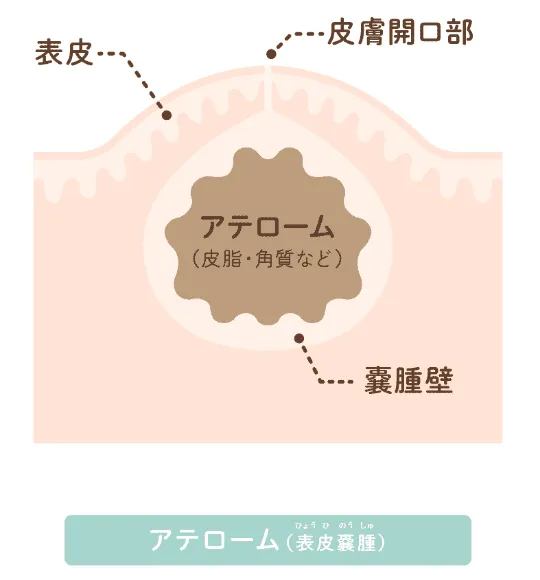

発症メカニズムとしては、皮膚の表皮成分が皮下に埋入することで袋(嚢腫)が形成され、その中に老廃物(垢や皮脂)がたまります。多くの場合、袋の中は悪臭を放つことがあります。一度しっかりと嚢腫が形成されると、圧出のみでは内部の袋が残り、再発するため、手術による摘出が第一選択となります。

炎症を起こす理由

粉瘤は、炎症を起こして赤く腫れ、痛みを伴うことがあります。

これまで、炎症の原因は主に細菌感染と考えられてきましたが、別の理由で炎症が発生するケースも報告されています。その理由とは、粉瘤によってできた袋状の嚢胞が圧力でつぶれ、老廃物が皮膚内部に広がることで炎症が起こることです。このタイプの炎症は、細菌感染によるものよりも多いことが明らかになっています。

細菌感染が原因でない炎症の場合、抗生物質を使用しても効果は期待できません。そのため、このような場合には速やかに手術を行う必要があります。ただし、細菌感染が合併する可能性もあるため、手術に加えて抗生物質を処方することもあります。

粉瘤は早期治療が重要

粉瘤は、ニキビやふきでものと並んでよく見られる一般的な良性腫瘍です。ただし、他の良性腫瘍と大きく異なる点は、摘出手術でしか根治が見込めないことです。

ニキビのように放置して自然に治ることはなく、無理につぶすと炎症のリスクが高まります。サイズが大きくなると、綺麗に治すことが困難になり、独特の悪臭も気になるようになります。

皮膚にしこりのようなものを感じたら、粉瘤の可能性があります。その場合は、できるだけ早く医療機関を受診して、適切な診断と治療を受けることをお勧めします。

粉瘤の治療(手術)は保険適用

手術はもちろん、粉瘤の治療における検査、診断、病理検査などの診療は、すべて健康保険や公費が適用されます。安心してご来院ください。

また、個人で医療保険に加入されている場合、契約内容によっては手術給付金などを受け取れる可能性があります。ご加入の保険会社に保険内容をご確認ください。

粉瘤の治療

粉瘤を摘出する手術には、「くり抜き法」と「切開法」の2種類があります。

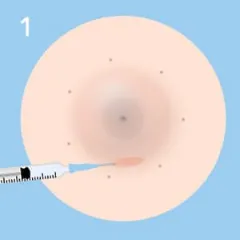

当院では、粉瘤摘出手術に際し、局所麻酔を行う際の痛みを軽減するため、極細針を採用しています。また、粉瘤の状態によっては、局所麻酔後に生理食塩水や局所麻酔を注入し、皮膚と周囲組織を剥離(hydrodissection)することもあります。

動画解説|粉瘤の治療

くり抜き法

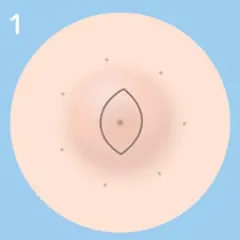

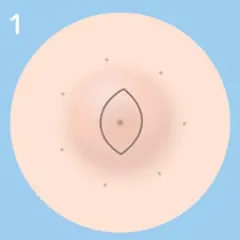

トレパン(円筒状のメス)やメスを使って粉瘤に小さな穴を開け、そこから粉瘤の内容物を絞り出し、しぼんだ状態の袋状の組織(被膜)をきれいに取り出す方法です。

この方法は、小さな切開で摘出できるため、傷が目立たないというメリットがあります。また、手術時間は5分〜20分程度と短く、患者様の負担も少ない手術法です。

手術の流れ

STEP01

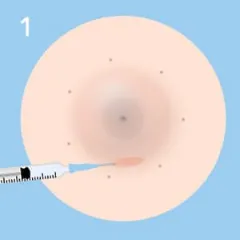

手術前にペンでマーキングを行い、腫瘍周辺に局所麻酔を施します。

STEP02

トレパンやメスを使用して、粉瘤直上の皮膚を小さくくり抜いて穴を開けます。

STEP03

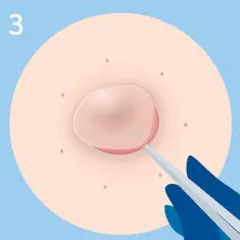

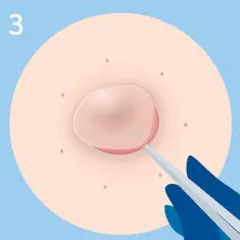

垢や皮脂などの老廃物を絞り出します。

STEP04

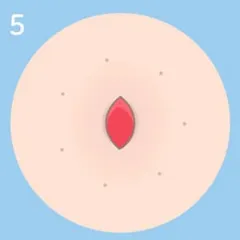

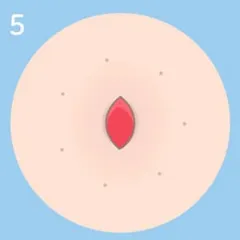

袋状の組織(被膜)を丁寧に摘出します。

STEP05

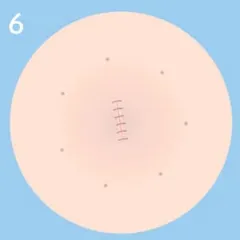

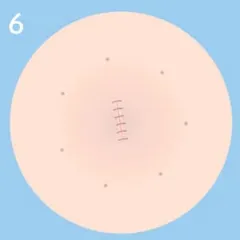

十分に止血を行った後、切開した傷を縫合します。※傷あとをきれいにするためには、形成外科的縫合法が重要です。

動画解説|くり抜き法による粉瘤手術

切開法

粉瘤直上の皮膚を切開し、粉瘤をまるごと摘出する手術法です。

くり抜き法に比べて切開が大きいですが、再発の可能性が低いため、患者様の状態によっては切開法を選択することがあります。大きな粉瘤や癒着が強い粉瘤、炎症性の粉瘤など、さまざまな状態の粉瘤に対応できます。

手術の流れ

STEP01

ペンで切開ラインのデザインとマーキングを行い、腫瘍周囲に局所麻酔を施します。

STEP03

老廃物などの内容物をきれいに取り除きます。

STEP04

丁寧に袋状の組織(被膜)を剥がし、粉瘤をまるごと摘出します。

STEP05

縫合の際、皮膚にシワを作らないように切開ラインをデザインします。

STEP06

十分に止血を行った後、切開部分を丁寧に縫合します。※傷あとをきれいにするためには、形成外科的縫合法が重要です。

動画解説|切開法による粉瘤手術

当院の粉瘤治療の流れ

受診の予約は、電話またはホームページのWEB予約からお取りください。

粉瘤ではない別の腫瘍である場合もありますので、手術の適応については診察後に判断します。粉瘤の大きさや部位、炎症の有無、炎症の既往、エコー所見、患者様の希望などを考慮して、治療方針をご提案いたします。

治療方針に基づき、日帰り手術で治療を行います。

手術後の注意点は以下の通りです。

手術後の注意点

創部のケア

手術当日は、創部にガーゼを貼って帰宅していただきます。

1~3日はガーゼが血で滲むことがあるため、毎日交換してください。血液や体液で汚れなくなったら、テープに変更して過ごしていただきます。ガーゼ交換時にシャワーで傷を洗い流しても問題ありません。

入浴

シャワーは翌日から可能です。ただし、お風呂に浸かることは感染のリスクがあるため、抜糸までは控えてください。

運動

運動の制限は、創部の場所や運動の内容によって異なります。手術後に詳しくご説明いたします。

飲酒

アルコールの摂取によって血行が良くなり、血腫(血のたまり)のリスクが高まる可能性があります。手術当日と翌日は飲酒を控えるようにしてください。

術後の合併症・副作用

傷あと

可能な限り傷あとが目立たない方法で手術を行いますが、粉瘤の大きさや場所、状態によっては、どうしても傷が残ってしまう場合があります。

盛り上がりや硬さ

傷あとは2~3週間で盛り上がり、硬く触れる状態になります。これは傷を修復しようとする反応であり、肉芽組織の増殖によって起こります。

通常、3カ月を経過すると徐々に落ち着き、半年~1年で柔らかく平坦な傷あとに変化していきますが、体質や部位によって盛り上がりや硬さが長引くことがあります。これを肥厚性瘢痕やケロイドと呼びます。

手術後にその兆候が見られる場合やケロイド体質の方は、すぐにお知らせください。内服薬や外用テープを用いながら慎重に治療を行います。

薬剤による副作用

麻酔や処方薬によってアレルギー症状などの副作用が現れることがあります。

再発について

再発の可能性もゼロではないため、注意深く慎重に手術を行います。