基底細胞がんの種類

結節潰瘍型

日本人では最も多いタイプで、全体の80%がこのタイプに該当します。最初はほくろと見た目が変わりませんが、徐々に大きく隆起し、一部が潰瘍化して出血することがあります。

表在型

全体的に隆起がなく、まだら模様のように広がっており、正常な皮膚との境界が明確です。最初はシミのように見えることがあります。

斑状強皮症型

表面に蝋状の光沢があり、毛細血管の拡張を伴って境界が不明瞭です。皮膚表面から深く浸潤するため、再発しやすく、手術の際には他のタイプの腫瘍よりも大きめに切除する必要があります。

基底細胞がんの割合

日本人における基底細胞がんの発生率は0.002%から0.004%と、基本的には稀な腫瘍です。しかし、白人の場合は紫外線の影響を受けやすく、オーストラリアでは基底細胞がんの患者が約1%に達します。

基底細胞がんの原因

基底細胞がんのはっきりした原因は明らかになっていませんが、紫外線、放射線、外傷、やけどなどが関係していると考えられています。

基底細胞がんの検査

基底細胞がんの診断には、ダーモスコープを使用することがあります。

ダーモスコープでpigment network(色素ネットワーク)が認められる場合、悪性黒色腫や色素細胞母斑などのメラノサイト系腫瘍を考慮します。

Pigment networkが認められない場合、以下の所見に注目します。

ulceration(潰瘍化)

large blue-gray ovoid nests(灰青色類円形大型胞巣)

multiple blue-gray globules(多発灰青色小球)

multiple leaf-like areas(多発葉状領域)

spoke wheel areas(車軸状領域)

arborizing vessels(樹枝状血管)

これらの所見が一つでも認められた場合、基底細胞がんの確率は90%以上となります。

診断が難しい場合には、生検による診断が行われることもあります。

基底細胞がんは原則として転移しないため、生検を行っても悪化する危険性は低いですが、メラノーマの場合には転移の可能性があるため、生検には注意が必要です。

基底細胞がんの治療

外科的手術による治療

基底細胞がんの治療には、外科的手術が推奨されています。通常、病変の辺縁より3~5mm離して切除します。外科手術は、放射線療法や凍結療法、電気掻爬などに比べて再発率が低いことが分かっています。

頭頸部における4cm以下の基底細胞がんでは、外科的切除と放射線療法を比較した場合、4年後の再発率は外科的切除が0.7%であるのに対し、放射線療法では7.5%でした。さらに、整容面でも外科的切除の方が優れています。放射線療法では、正常な組織にダメージが生じ、照射部位の潰瘍化などが起こり得ます。

欧米では、Mohs(モーズ)手術が基底細胞がんの再発率を最も下げる治療法として推奨されていますが、日本ではほとんど実施されていません。ある報告では、一般的な外科的切除とMohs手術において初回治療の再発率に有意差が見られなかったとされています。日本では設備の問題や症例数が少ないことから、外科的切除が第一選択となっています。

外科的手術におけるマージン切除(腫瘍から何ミリ離して切除するか)は非常に重要です。欧米のデータによると、

低リスクの基底細胞がんには4mmの切除マージン

高リスクの基底細胞がんには5~10mmの切除マージン

が推奨されています。

データでは、2cm以下の境界が明瞭な基底細胞がんに対して、切除マージンが3mmであれば85%の症例で腫瘍の残存がなく、4~5mmのマージンで95%の症例で完全切除が可能となっています。ただし、これらのデータのほとんどは欧米のものであり、日本では発生率が低いため、切除マージンが2~3mmでも良いとされています。

放射線治療による治療

放射線治療は、高齢者や切除が困難な部位での基底細胞がんに使用されますが、外科的手術に比べて根治性は劣ります。

化学療法による治療

化学療法は、手術不可能な進行例に使用されることがありますが、基本的には行われません。

外科的手術の治療例

下腹部の基底細胞がん

下腹部に約1cmの基底細胞がんが見られました。4mmのマージンをとって拡大切除を行い、皮膚に余裕があったため単純縫合により閉創しました。

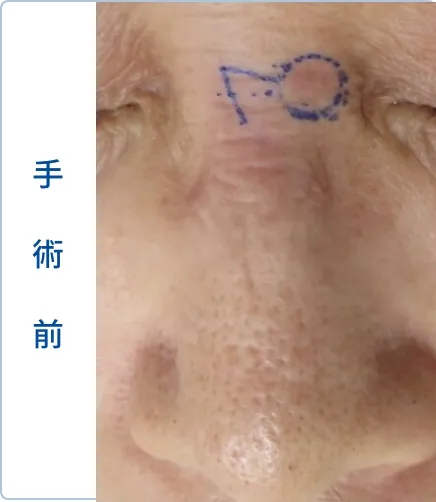

鼻の基底細胞がん(BCC)

手術前、鼻に基底細胞がんが確認されました。

腫瘍から3mmのマージンをとって切除し、皮弁(bilobed flap)を作成して腫瘍を覆いました。鼻の皮膚欠損は単純に縫合すると鼻の変形を引き起こすため、形成外科の技術を用いて皮弁を作成し、創部を閉じました。最初は少し歪みが見られますが、時間が経つと徐々に馴染んできます。

鼻根部の基底細胞がん(BCC)

手術前に鼻根部に基底細胞がんが確認されました。

腫瘍から2mm離して腫瘍摘出術を施行し、皮弁(Rhomboid flap)を作成して創部を覆いました。単純縫合すると歪みが強く出るため、皮弁作成を行いました。術後も少し歪みが出ますが、時間が経つと改善していきます。

治療後の経過について

基底細胞がんの治療後の経過観察に関して、頻度や期間に関する明確なエビデンスはありませんが、一般的には術後6カ月ごとに診察を行い、その後2~3年間は年に1回の経過観察を行います。

基底細胞がんを発症した患者は、他の皮膚がんや別の基底細胞がんが生じるリスクが高くなります。欧米のデータによると、基底細胞がんを発症した患者の約20%が1年以内に新たな基底細胞がんを発症し、40%が5年以内に新たな基底細胞がんを発症しています。また、基底細胞がんの治療後に有棘細胞がんを発症するリスクは5~10%、メラノーマを発症するリスクは約2~4倍に上昇します。複数の基底細胞がんを発症した患者は、さらにリスクが高くなります。

基底細胞がんは転移しにくい腫瘍であるため、一般的にCTやMRIなどの転移検査は不要です。早期に病変を発見することで確実な治療が可能となるため、異変を感じた場合は早めに受診することをお勧めします。

参考文献

皮膚悪性腫瘍ガイドライン第3版 基底細胞癌ガイドライン2021